xx年 作品展

作品展示コーナーに、ご出展いただきました会員・ご家族有志の方々の作品を紹介いたします(順不同 敬称略)

xx会員様・xx作品をご紹介

[wc_row]

[wc_column size=”one-half” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”one-half” position=”last”]

[/wc_column]

[/wc_row][wc_row]

[wc_column size=”one-half” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”one-half” position=”last”]

[/wc_column]

[/wc_row]

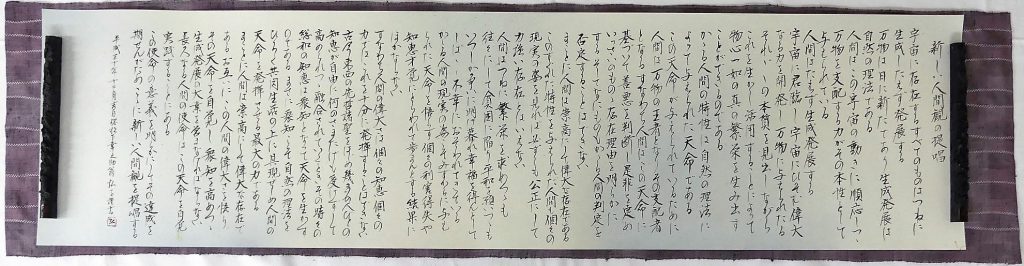

昭和47年の御作 人間の永遠のテーマだと思い長い文章を緊張感を持って書きました

[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

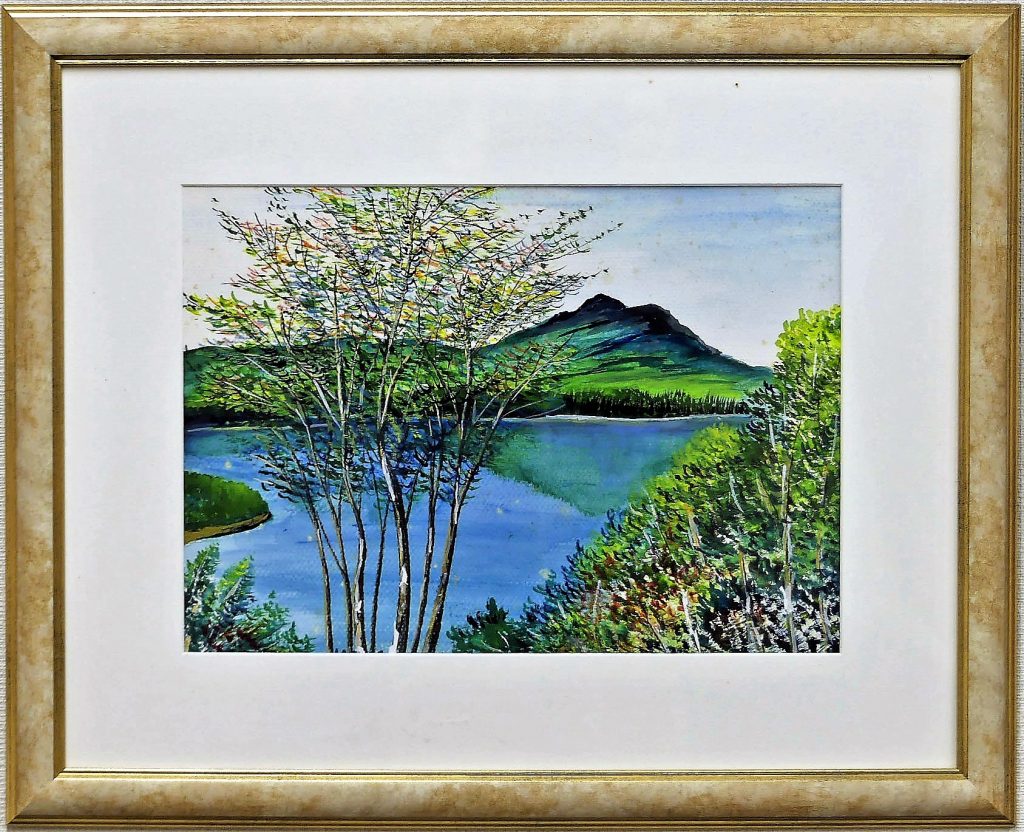

猪苗代湖は日本で4番目に広い湖です。磐梯山とともに福島県のシンボルとなっており、秋の風景を水彩画で描きました

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third”]

富山県側から見た「早春の立山連峰」の風景を水彩画で描きました

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third” position=”last”]

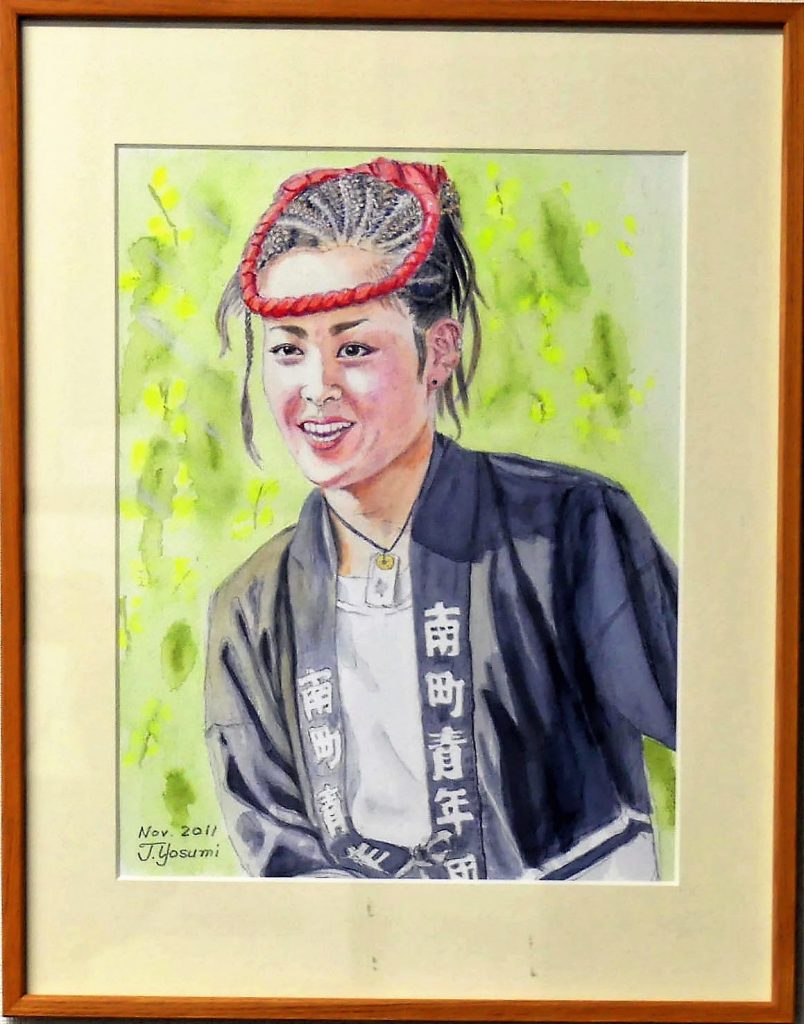

東京から帰って10年ぶりに出かけた岸和田だんじり祭で偶然見かけた美人を描きました。髪の結い方、はちまき、イアピース、ネックレス、はっぴの着こなし、これぞ岸和田っ娘です

[/wc_column]

[/wc_row]

[wc_row]

[wc_column size=”one-half” position=”first”]

天神祭陸渡御の先頭を切るのが催太鼓。真紅の投頭巾をかぶった打ち手が前後に飛ばされそうになりながら力強く重低音を響かせます

[/wc_column]

[wc_column size=”one-half” position=”last”]

朝日が射す古都奈良、鹿が佇み歩く

[/wc_column]

[/wc_row]

[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

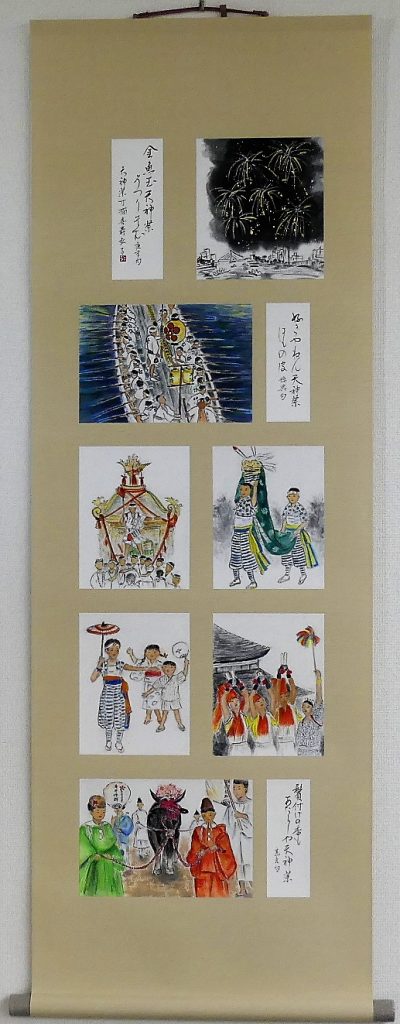

大阪在住で天神祭りの花火しか知らないため、松愛会友人(枚方北支部)より写真提供により纏めてみました

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third”]

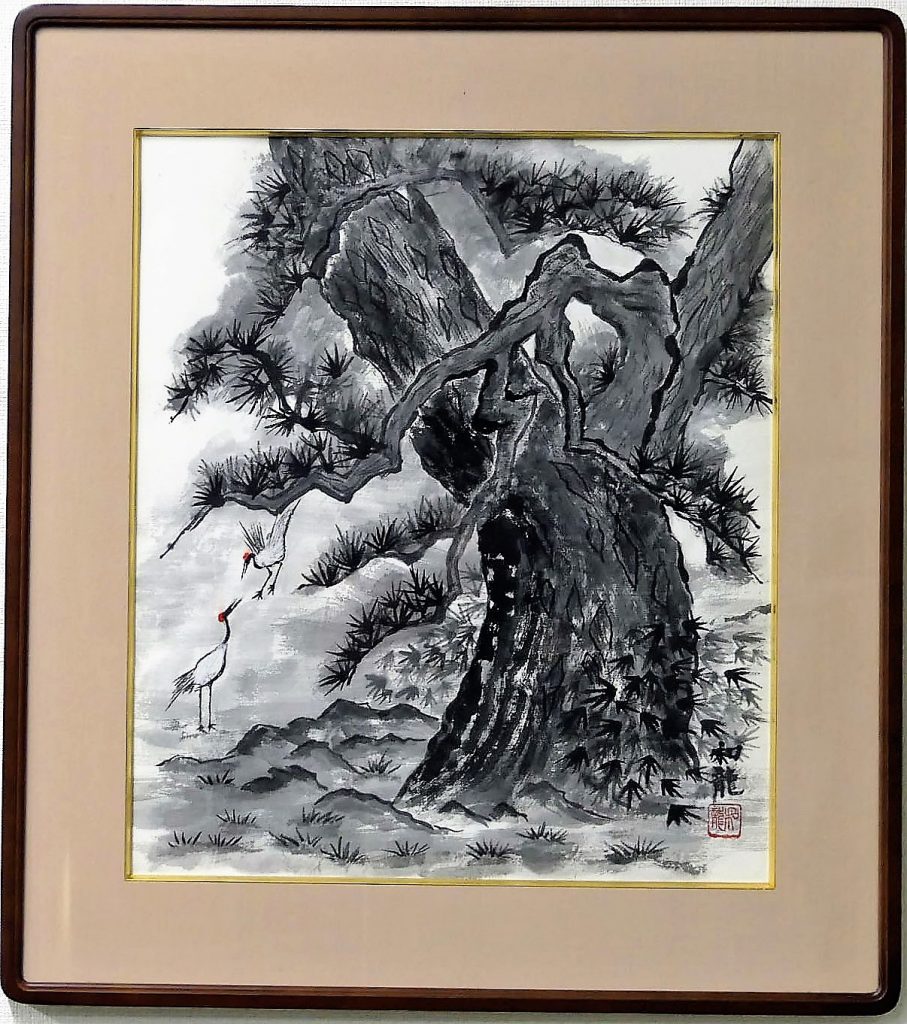

松は神が天下るを≪待つ≫から付いたとの説もあり、また古来長寿・節操を象徴する銘木とされている。鶴を添えて祝いたい

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third” position=”last”]

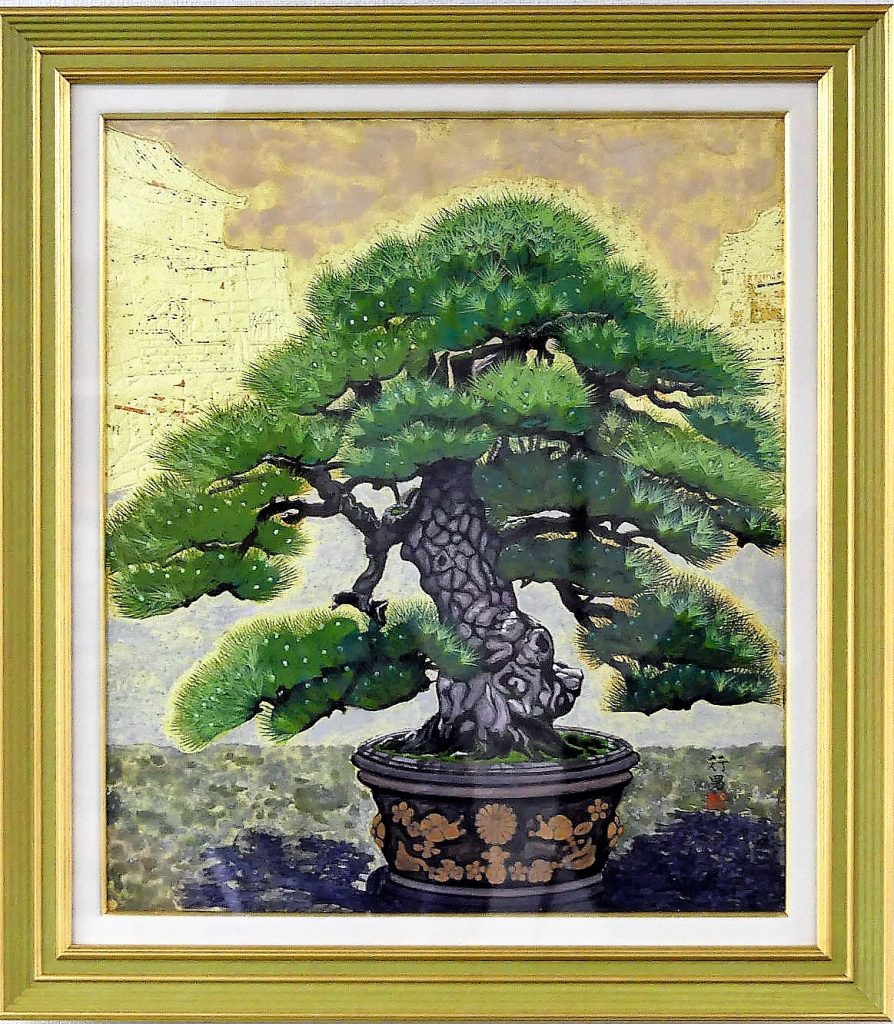

樹齢400年を越す黒松の盆栽 宮中で栽培され今日に至る。先の’70万博で展示されました。実際の大きさは2mを越す大きさでした

[/wc_column]

[/wc_row]

[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

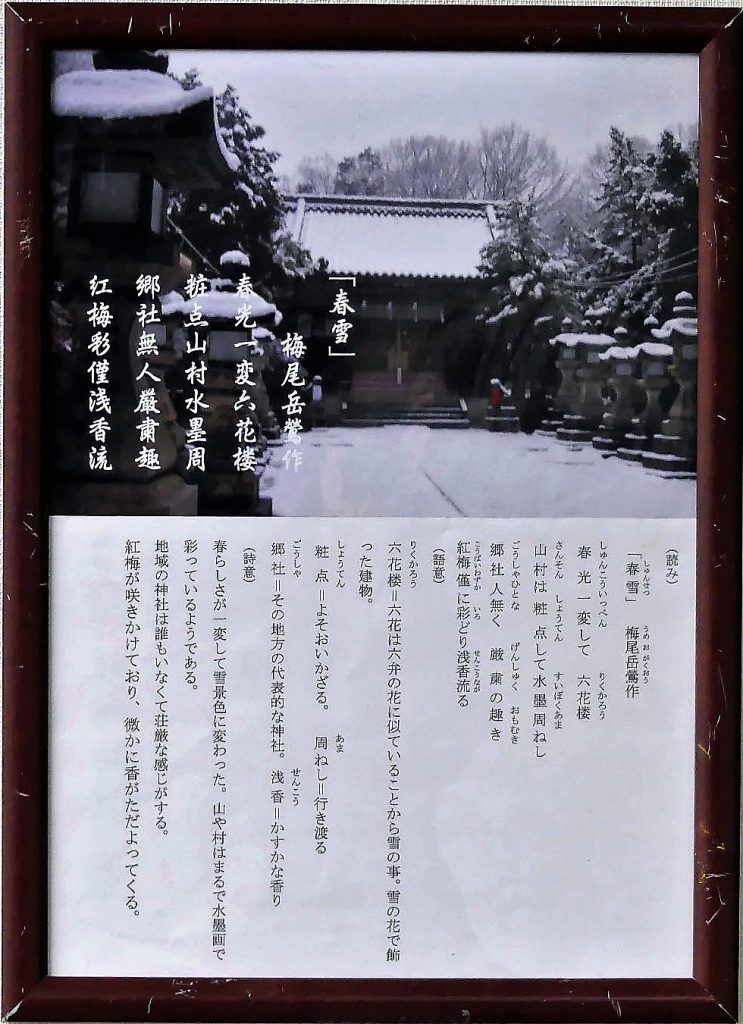

自作漢詩とそのイメージを表す写真を添付したもの 漢詩=「春雪」 春光一変六花楼 粧点山村水墨周 郷社無人厳粛趣 紅梅彩僅浅香流

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third”]

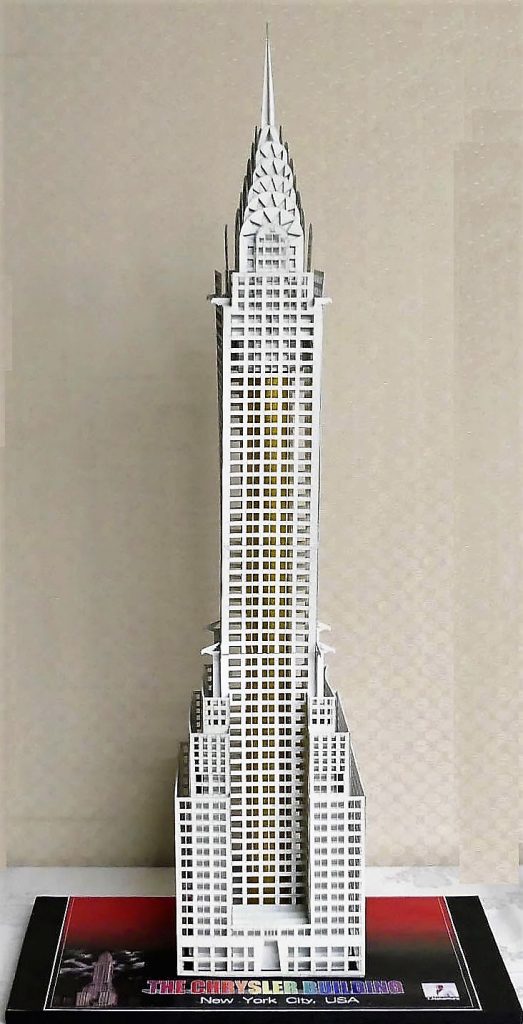

昨年のエッフェル塔に続いて、本年はザ クライスラー ビルディングを作りました

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third” position=”last”]

現在日本国内において竹の繁殖がはなはだしく環境問題になっています。この問題に多少でも寄与出来ないかと、子供の頃より竹トンボ、竹馬等を作っていた事を思い出し、高齢になった今竹細工に着手することにした

[/wc_column]

[/wc_row]

[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

女性の怨霊を表現する面、嫉妬や恨みの篭る女の顔としての能面です。木曽檜から彫り出して絵付まで1人で仕上げます

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third”]

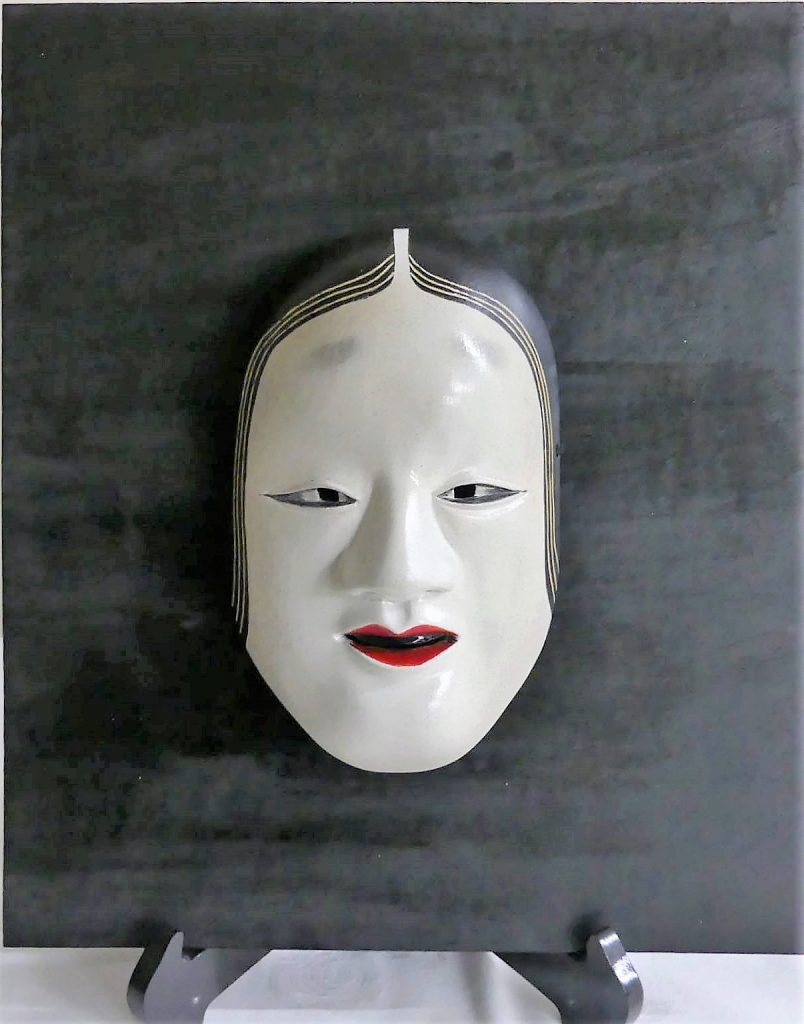

女面の代表、最も若い女性を表現したものです。舞台では、顔の角度の変化で喜怒哀楽を表現します

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third” position=”last”]

平安初期の僧、真言宗の開祖。804年(30才)唐に留学、帰国後高野山に金剛峰寺を建立。修行に出て日も浅い頃の大師を想いつつ描きました。

[/wc_column]

[/wc_row]

[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

牛車(ぎっしゃ)の俗称で源氏車(貴人の乗る牛車) ・つまみ細工: 薄い絹の小布を折りたたみながら貼り付けて模様を表わすもの。

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third”]

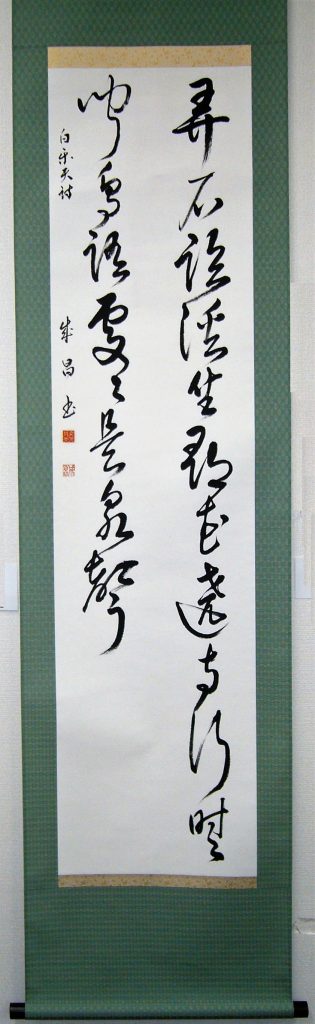

白在天:インド・シバ神の別名 仏教の守護神

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third” position=”last”]

淡路島の海岸で見つけた流木を加工して流木フォトスタンドを作りました。それに南淡路の個人宅に咲いている見事な梅の大木を写真に取りフォトフレームに入れて飾り付けました

[/wc_column]

[/wc_row]

[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

釉薬の二重掛けで窯変による色の変化を楽しみに追及しています

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third”]

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third” position=”last”]

[/wc_column]

[/wc_row]

[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

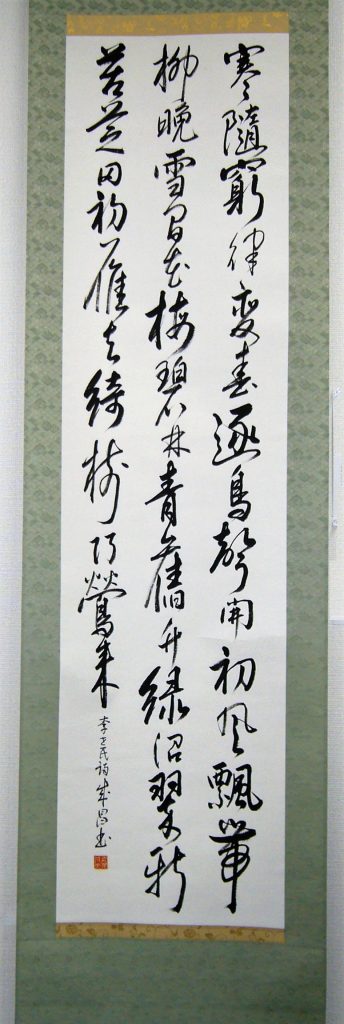

李世民詩

寒随窮律變 春逐鳥声開 初風飄帯柳 晩雪間花梅

碧林青舊竹 緑沼翠新苔 芝田初雁去 綺樹巧鶯来

【読み】

寒は窮律(きゅうりつ)に随(したが)うて変じ 春は鳥声(ちょうせい)を逐(おう)て開く

初風 滞流(たいりゅう)を飄(ひるがえ)し 晩雪(ばんせつ) 花梅(かばい)に間(まじ)る

碧林(へきりん)旧竹(きゅうちく)青く緑沼(りょくしょう)新苔(しんたい)翠(みどり)なり

芝田(しばた)に初雁(はつがん)去りて綺樹(きじゅ)に巧鶯(こうおう)来きたる

【意味】

寒が過ぎ、鳥の声と共に春が来る。

初風は柳をゆらし、梅花と共に晩雪が残る。

竹は青く、苔は緑、田に初雁去りて樹に鶯が来る。

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third”]

白楽天詩 「遺愛児(いあいじ)」

弄石臨渓座 尋花遶寺行

時時聞鳥語 處處是泉聲

【読み】

石に弄(たわむ)れ 渓(たに)に臨(のぞ)みて坐し

花を尋ね 寺を遶(めぐり)て行く

時々(じじ) 鳥語(ちょうご)を聞き

処々(しょしょ) 是れ泉声(せんせい)

【意味】

石に弄(たわむ)れながら、渓(たに)に向かって腰をおろし

花を尋ねて寺の回りを散歩する。

しょっちゅう、鳥の鳴き声が聞こえ、

あちらこちらで泉の音がする。

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third” position=”last”]

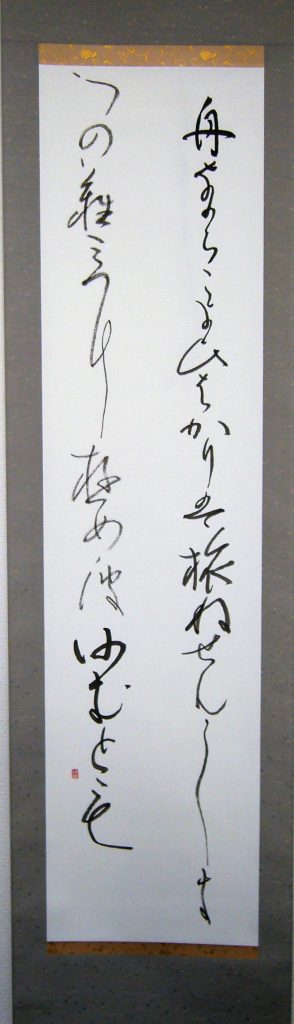

舟ながら今宵(こよひ)ばかりは旅寝(たびね)せん

敷津(しきつ)の波に夢は覚さむとも

実方 朝臣

[/wc_column]

[/wc_row]