日頃、お酒を飲みすぎていませんか?ついつい飲みすぎちゃった・・・なんて事もありますよね。

お酒は飲み方次第で毒にもなります。節度ある適度な飲酒は気分をリラックスさせストレス解消になりますが、アルコールは体に様々な悪影響を与え、摂り過ぎれば毒になるので、飲み方に気をつけなければいけません。

今回4回目-2の健康づくり情報は、「知っておきたい!飲酒ガイドライン!」について、掲載します。病気の発症リスクを高めない、健康に配慮した飲酒について、“酒飲みに朗報“の『お酒とのつきあい方』をご参考にしていただければ幸いです。

健康づくり情報 4-1:お酒とのつきあい方!もご覧ください。

◆4-2 知っておきたい! 飲酒ガイドライン!

■ 「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」の概要ついて

厚生労働省は2024年2月、適切な飲酒量の判断に役立てようと、酒に含まれるアルコールの量で健康へのリスクを示した「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」をまとめました。不適切な飲酒は健康障害等につながるため、自らの予防に必要な注意を払って不適切な飲酒を減らすために活用されることを目的としています。

「飲酒ガイドライン」は、日本では、アルコール度数や何杯飲んだかで飲酒量を把握するのが一般的ですが、厚生労働省は、酒に含まれるアルコールの量、「純アルコール量」で健康へのリスクを示しています。純アルコール量は、飲んだ酒の量とアルコール度数などを掛け合わせて計算できます。

例えばアルコール度数5%のビールでは、中瓶1本・500ミリリットル飲むと、純アルコール量は20グラムに当たります。

ガイドラインでは、生活習慣病のリスクを高める飲酒量として、国の基本計画で一日当たりの「純アルコール量」を、男性で40グラム以上、女性で20グラム以上摂取した場合と定義され、それ以上飲酒する人の割合を減らしていくことが目標になっていると紹介しています。

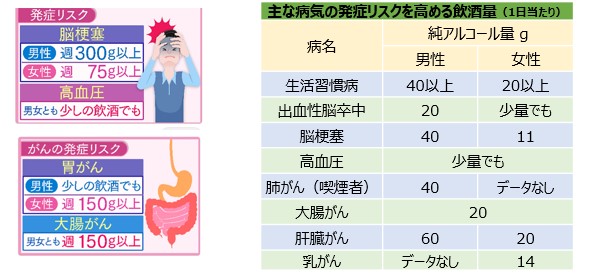

また、ガイドラインでは病気ごとに発症リスクが上がる飲酒量が示されています。

「大腸がん」は、純アルコール量で一日20グラム以上、「高血圧」は少しでも摂取すると発症リスクが上がるなどとしていて体質によっては、より少ない飲酒量にすることが望ましいとしています。

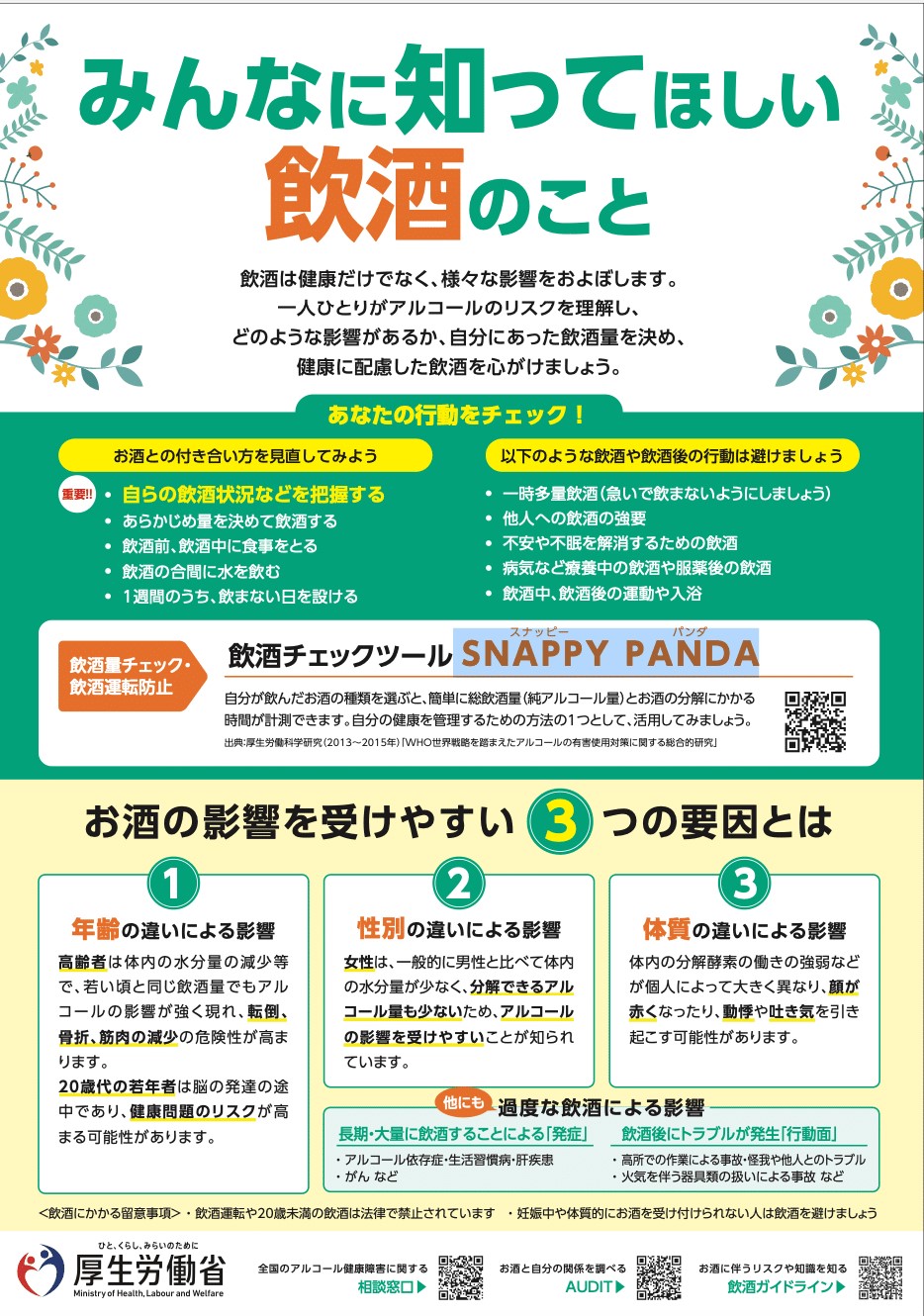

このほか、健康に配慮した飲み方として「あらかじめ量を決めて飲む」「飲酒前に食事を取ったり飲酒の合間に水を飲んでアルコールをゆっくり吸収できるようにする」「1週間のうちで飲酒しない日を設ける」などに気をつける必要があるとしています。

以下に、ガイドラインのポイント❶「純アルコール量で定義」➋「飲酒量を把握する」➌「飲酒量と発症リスク」の3つについて、ご紹介します。

転載:きょうの健康 ニュース 「知っておきたい!飲酒ガイドライン」

❶「飲酒量を純アルコール量で定義」

ガイドラインでは、生活習慣病のリスクを高める飲酒量は1日あたりの純アルコール量で「男性40g以上、女性20g以上」と定義されました。これは適量ではなく、健康を損なわないために”超えないこと”が大事という数字です。純アルコール量は、アルコール飲料に含まれるアルコールのみの量のことです。体への影響や酔いの強弱に関係するのは、アルコール飲料全体の量ではなく、純アルコール量です。最近はさまざまなアルコール飲料が販売されていますので、飲む前に純アルコール量の表示を確認しましょう。

➋「飲酒量を把握する」

純アルコール量は、「飲む酒の量」「アルコール度数」「水に対するアルコールの比重0.8」の3つをかけあわせると計算することができます。例えば、アルコール度数が5%のビールを500ml飲む場合、飲む酒の量「500」に、度数の5%つまり「0.05」をかけて、さらに比重の「0.8」をかけます。すると、「純アルコール量」は20gとなります。

純アルコール量は、「飲む酒の量」「アルコール度数」「水に対するアルコールの比重0.8」の3つをかけあわせると計算することができます。例えば、アルコール度数が5%のビールを500ml飲む場合、飲む酒の量「500」に、度数の5%つまり「0.05」をかけて、さらに比重の「0.8」をかけます。すると、「純アルコール量」は20gとなります。

純アルコール量20gを含むお酒の量は、7%のチューハイでは350ml。12%のワインは小さいグラス2杯分の200ml。15%の日本酒は1合弱。25%の焼酎は100ml。43%のウィスキーはダブルにあたる60mlです。ふだんはもちろん、行事やイベントなどで多飲しそうな場面でも、自分の飲酒量を把握し、純アルコール量「男性40g、女性20g」を参考に飲み過ぎないようにします。

女性は男性の半量です。一般に女性は男性より小柄で体内の水分量が少なく、血液中のアルコール濃度が高くなりやすく、男性より「少ない純アルコール量」「短い期間」でも、肝臓に障害を受けやすいといわれています。

➌「飲酒量と発症リスク」

ガイドラインで示された純アルコール量の目安は、高血圧やがんなどの病気ごとに、どの程度の飲酒をすると発症リスクが高まるかを調べた研究に基づいたものです。

脳梗塞では、純アルコール量で男性は週300g以上、女性は週75g以上を摂取すると発症リスクが上がり、高血圧は、男女とも、少しでも飲酒をすると発症リスクが上がると考えられています。

胃がんは、男性は少しでも飲酒をすると、女性は純アルコール量で週150g以上を摂取すると発症リスクが上がり、大腸がんは、男女とも、純アルコール量で週に150g以上を摂取した場合に発症リスクが上がると考えられています。

飲酒によって脳梗塞や高血圧の発症リスクが上がる仕組みはよく分かっていません。飲酒をすると血圧が上がりやすい傾向があり、一方で飲酒量を減らせばその量に応じて血圧が下がることも報告されています。血圧が上がると、動脈硬化が進み、脳梗塞などのリスクも上がります。しかも、アルコールには利尿作用があるため、過度の飲酒によって体内の水分が不足すると血液が固まりやすくなり、それも脳梗塞のリスクを高めることにつながります。

また、アルコールや、アルコールが分解されてできるアセトアルデヒドは発がん性のある物質として知られています。日本人を対象にしたいくつかの研究でも、詳しい仕組みは分かっていないものの、飲酒と発がんの関連がはっきり示されています。また、飲酒は、胃がんや大腸がんのほか、口腔(くう)がん、咽頭がん、喉頭がん、食道がん、女性の乳がんなどのリスクも上げると考えられています。このうち口腔・咽頭・喉頭・食道のがんは、少量の飲酒でも顔が赤くなる人の場合は、顔色が変わらない人よりもリスクが高いといわれています。乳がんは、飲酒量に比例してリスクが高まるといわれています。

【飲み過ぎを防ぐには】

- 自らの飲酒状況を把握する

- あらかじめ量を決めて飲酒する

- 飲酒前あるいは飲酒中に食事をとる

- 飲酒の合間に水を飲む

- 1週間のうち飲酒のしない日を設ける

ガイドラインでは、健康に配慮した飲酒として「みずからの飲酒状況を把握する」「あらかじめ量を決めて飲酒をする」「飲酒前または飲酒中に食事をとる」「飲酒の合間に水(または炭酸水)を飲む」「一週間のうち飲酒をしない日を設ける」ことを勧めています。

飲酒前や飲酒中に食事をとると、アルコールの吸収や血中のアルコール濃度の上昇が緩やかになります。また、一緒に水分をとると飲酒量を抑制することができます。飲む前に自分の飲酒量を決めておくと、過度な飲酒を避けるなど、飲酒行動の改善につながるといわれています。ガイドラインでは、飲酒しない日が何日必要なのかについては示していません。ある研究では、「毎日飲む人」と「飲まない日がある人」を比べたところ、毎日飲む人の死亡リスクの方が高いという結果でした。できるだけ飲酒しない日を増やすことが重要だと考えられています。また、「毎日飲まずにはいられない」状態は、アルコール依存に陥っている可能性もあるので、注意が必要です。

【アルコール依存症】

アルコール依存症は、「飲酒しないとつらい状態になっている」「飲酒量のコントロールができない」「健康や生活に支障が現れても飲酒がやめられない」という状態です。依存症になるのは”意思が弱い”からではありません。脳に機能不全が起こっていることが原因で、制御が利かず、病的な”飲酒欲求”が起こっているのです。自分で飲酒のコントロールができないという場合は、自分一人で解決しようとせず、心療内科、精神科などに相談するとよいでしょう。最近は治療目標として飲酒を減らす「減酒」も選択できるようになり、そのための薬も使うことができます。また、自助グループに相談したり参加したりするのもよい方法です。

過度な飲酒は、高血圧やがんなど本人の発症リスクを高めるだけではなく、家庭内暴力や自殺、ケガ、事故などのリスクを高めます。ガイドラインによってアルコールに関する理解と関心が深まり、アルコールによる健康被害の予防につながることが期待されます。

【飲酒の関連情報】

◆正しい飲酒の基礎知識に関する情報は、下記の専門サイトをご参考にしてください。

公益財団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット

正しい飲酒の基礎知識 | 健康長寿ネット

◆飲酒「アルコールによる健康障害・アルコールの基礎知識・賢く飲むためのコツ・ライフサイクルと飲酒など」の情報は、下記の厚生労働省のサイトをご参考にしてください。

厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト

飲酒 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

※高齢者と飲酒と健康

高齢者の飲酒と健康 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

構成:光藤 富雄

記事がよければ「いいね!マーク」のクリックをお願いします。

この記事へのコメントはありません。