今回4回目の健康づくり情報は「お酒との付き合い方(4-1)」と「知っておきたい飲酒ガイドライン(4-2)」について掲載します。

日頃、お酒を飲みすぎていませんか? ついつい飲みすぎちゃった・・・なんて事もありますよね。

お酒は飲み方次第で毒にもなります。節度ある適度な飲酒は気分をリラックスさせストレス解消になりますが、アルコールは体に様々な悪影響を与え、摂り過ぎれば毒になるので、飲み方に気をつけなければいけません。

病気の発症リスクを高めない、健康に配慮した飲酒について、“酒飲みに朗報“の『お酒とのつきあい方』をご参考にしていただければ幸いです。

◆4-1 お酒とのつきあい方!

気持ちいいのに死亡率が減る!?

転載:NHK あしたが変わるトリセツショー

「お酒とのつきあい方のトリセツ(取扱説明書)」ダウンロードはこちら

https://www.nhk.or.jp/program/torisetsu-show/2024_osake_eayf.pdf

トリセツ01 あなたは何型?タイプ別酒リスク診断

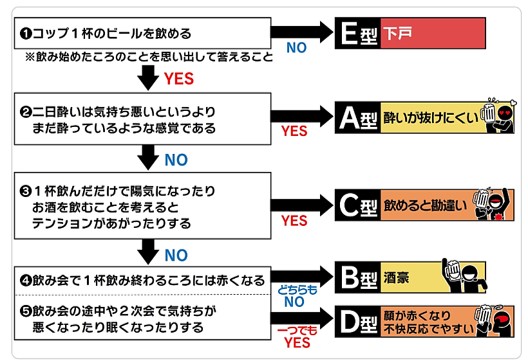

お酒との相性は、主に遺伝子によって決められていて日本人は「強い」「弱い」だけではない5つのタイプに分けられます。

自分の遺伝子タイプを知ると、「二日酔いのなりやすさ」「依存のしやすさ」「内臓の疾患のリスク」なども知ることができます。

お酒との相性には主に2つの遺伝子がかかわっています。

「アルコール分解能力」と「アセトアルデヒド分解能力」を決める遺伝子です。

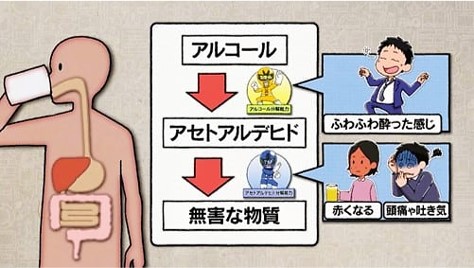

アルコールは体内に入ると、アルコール分解酵素でアセトアルデヒドという物質に生まれ変わり、更にアセトアルデヒド分解酵素で分解されて、無害な物質となり体外に排出されます。

最初のアルコール分解が苦手だと、酔いが残りやすく、ふわふわとした感じが長時間続くのが特徴です。

次のアセトアルデヒド分解が苦手だと、顔が赤くなったり、頭痛や吐き気などの不快な症状がおきやすくなるのです。

アセトアルデヒドの分解は得意ですが、アルコールの分解が苦手。

アセトアルデヒドが引き起こす頭痛や吐き気などの不快症状は出にくいですが、アルコールによる心地よさが抜けにくいため、最もお酒に依存しやすいタイプと言われています。

アルコールの分解もアセトアルデヒドの分解も得意なタイプ。

いくら飲んでもよさそうですが、酔うためにはたくさん飲む必要があるため肝臓に負担をかけがち。

肝疾患に注意が必要です。

アルコールの分解もアセトアルデヒドの分解も苦手なタイプ。

それなのにアセトアルデヒドによる不快症状も酔いによって隠されてしまうため、飲めると勘違いしてしまいます。飲み過ぎによる健康リスクに特に注意が必要です。

アルコールの分解は得意だけれども、アセトアルデヒドの分解が苦手なタイプ。

頭痛や吐き気などの二日酔いになりやすく、健康リスクに注意が必要です。

アセトアルデヒドの分解がとても苦手なタイプ。

急性アルコール中毒など、お酒を飲む際にはかなり注意が必要です。

チェックリストによる「酒リスク診断」はあくまでも目安です。

ご自身の正しい遺伝子タイプを知りたい方は、唾液による遺伝子検査も可能です。

3,000円~5,000円で市販されています。

トリセツ02 気持ちいいのに死亡率減! 「アルパ飲み」

昔から言われてきた「酒は百薬の長」という言葉。この常識が近年変わりつつあります。

科学的には「酒に適量なし」を示す研究が次々と発表されているのです。

中でも恐ろしいのが「アセトアルデヒド」の働き。

アルコールの代謝物、アセトアルデヒドは人間の細胞の中にある“DNA”を傷つけることがわかってきました。DNAの修復に失敗した細胞が増殖しておこるのが、がんです。

特にがんのリスクが高いのが、口腔・咽頭、食道、胃、大腸など「お酒の通り道」。

1日にビールを2杯飲みつづけると、口腔・咽頭がんは約3.2倍、食道がんは約2.6倍、大腸がんは約1.4倍にリスクが上がってしまう、という研究もあります。

今回お勧めしたいトリセツは、ずばり「1杯目を30分かけて飲むこと」。

こう聞くと、「酔えるのかな?」「物足りなくなりそうでは?」と思ってしまう方も多いと思います。

でもご安心を。さまざまな研究から次のようなことが明らかになっています。

★お酒を飲んでから、酔いが回るまでにはどんなに量を飲んでも約30分かかる。

★早く飲んだときと遅く飲んだとき、お酒による「心地よさ」はさほど変わらないものの、「具合の悪さ」は遅く飲んだ方が大きく減少する。

すなわち、酔いが回るまでの30分の間に1本のペースで飲むだけで、飲む量を減らせるばかりでなく、気持ちよく酔うこともできるのです。

1杯目をゆっくり30分かけて飲むことができれば、2杯目以降は自由に飲んでもらってOK。その後は自然と酒量が減っていきます。

「アルコールパフォーマンス」を上げる飲み方、これこそ「アルパ飲み」!

ゆっくり飲むことは、今年、厚生労働省が出した「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」でもお墨付きの飲み方です。

トリセツ03 さらば二日酔い!お助け飲料

近年、急速に進化を遂げているノンアルコール飲料。

かつては「おいしくない・・・」と遠ざかっていたお酒好きをも納得させる味が、続々と登場しています。

今回特に提案したいのが、ノンアルコール飲料の“飲み方”これまでは、「飲めない日に飲むもの」と考えられがちでしたが、これからは「飲む日にもお酒と一緒に楽しむ”新チェイサー”」として飲んでみてはいかがでしょうか。

たとえば・・・

■ビールの のどごしや、冷たさを楽しみたいとき

→1杯目にノンアルコールビールを飲む

ポイント

- 酔いが回るのには30分かかるため、1杯目の「のどごし」を楽しみたいならアルコールが入っている必要はない。

- 1杯目をノンアルコール飲料にすると、それで満足して、お酒を飲まないで済むこともある。(銀シャリ 橋本さん 体験談)

■1杯目を30分かけて飲むことが難しいとき、1杯目を早く飲んでしまったとき

→2杯目にノンアルコール飲料を飲む

ポイント

『1杯目アルコール+2杯目ノンアル=30分』で飲むことで、1杯目のアルコールを30分かけて飲むアルパ飲みと同様の効果が得られます。

■飲み会のラストオーダーで「もう1杯!」を頼みたいとき

→最後はノンアルコール飲料で締める

ポイント

最後の1杯も、アルコールが回るのには30分かかります。

であれば、それまで飲んだお酒の酔いを味わいながら、最後はノンアルコールを飲んでも、十分楽しめますよ!二日酔い対策にも効果的です。

<お役立ち情報>純アルコール量を見てみよう!

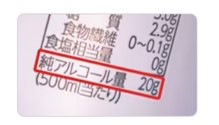

数年前から、缶ビールや缶チューハイの裏書に「純アルコール量」が記載されるようになったのをご存知でしょうか。

今年、厚生労働省が出した「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」には、

生活習慣病のリスクを高める飲酒量は1日平均 純アルコール量で男性40g、女性で20gほどと記載されています。

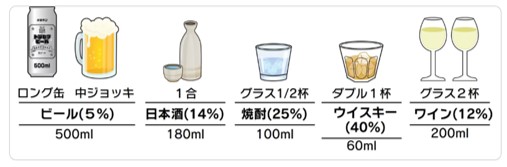

純アルコール量20gの目安は次の通りです。

食品を買うときに、カロリーや塩分を気にするのと同じように、お酒を買うときには「純アルコール量」を気にすると、日々の飲酒量を管理しやすくなります。

構成:光藤 富雄

記事がよければ「いいね!マーク」のクリックをお願いします。

この記事へのコメントはありません。