松島 可美【12班】2024.12.27

「鍵屋別棟」が国の有形文化財(建造物)に登録されました

枚方市堤町の「鍵屋別棟(べつむね・べつとう)」が令和5年(2023)8月7日に「国土の歴史的景観に寄与しているもの」として国登録有形文化財(建造物)(注1)に登録されたので、鍵屋資料館 学芸員の方に説明していただきました。

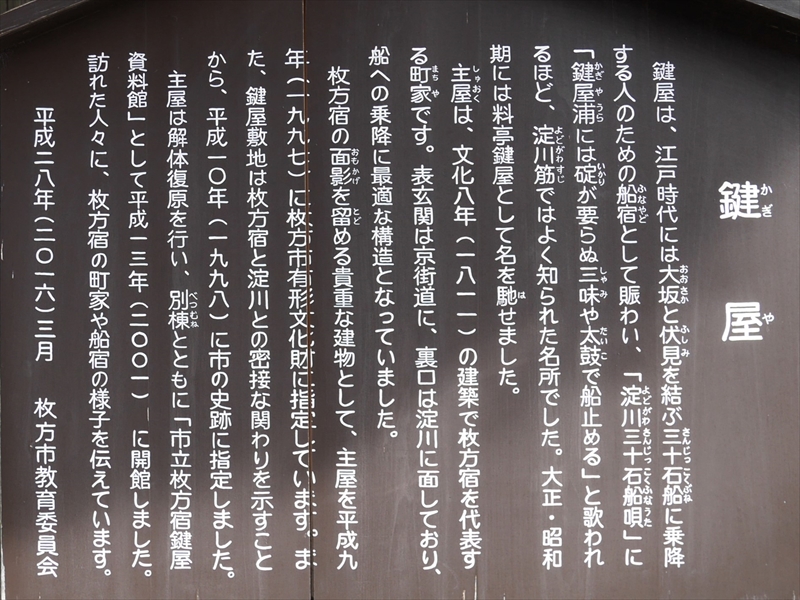

1.「鍵屋の歴史」

「鍵屋」は、江戸時代は「船待ちの宿」として賑わい、近代以降は「料理旅館」として平成9年まで営業していました。元々お客さんが飯食されていた客室を今は展示室にしており、所々「網代(あじろ)天井」などが残っています。「鍵屋」は屋号として代々引き継がれており、創業年数は諸説あるが、安永2年(1773)の古文書に「鍵屋」というのが出てきています。

鍵屋の前の道は、京街道(大坂街道)という道で、元々は豊臣秀吉が作った文禄堤がもとになっています。江戸幕府がさらに整備し、京街道に四つの宿場町(伏見・淀・枚方・守口)を新しく設置しました。江戸から数えると「枚方」は56番目の宿場町ということになります。枚方宿は、「西見附」から、今の枚方市駅を越えた天野川あたりの「東見附」までの、約1.5キロの範囲が宿場町として賑わっていました。

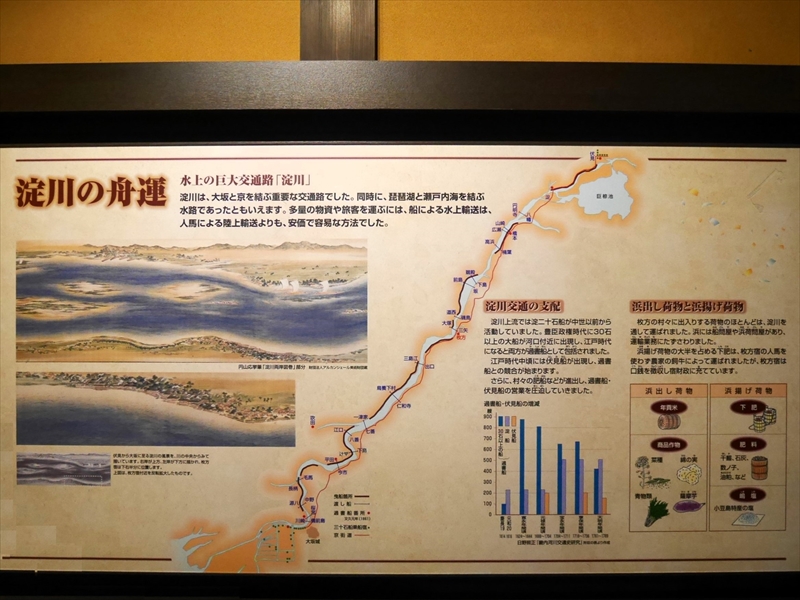

元々は淀川と枚方宿がほとんど接しており、鍵屋の後ろも「鍵屋浦」という船着場になっていました。何度も洪水が起こったので、淀川の改良工事が進み、現在は堤防を兼ねた道路が通るようになっています。元々はすぐそばまで淀川だったので街道を行き来するお客さんだけではなく、淀川を船(三十石船)で行き来しているお客さんも鍵屋を利用していたということです。三十石船は、28人ぐらいを乗せ、伏見から八軒家浜まで上り下りしていました。下り(京都~大坂[大阪])は半日か半夜、大体6時間ぐらいかかり、上り(大坂[大阪]~京都)は、川の流れに逆らうため、人が引っ張ったり、竿をさしたりしながら船を曳き上げ、1日か1夜、大体12時間ぐらいかかりました。

三十石船に近づいて、「酒くらわんか~」「餅くらわんか~」と言って、物を売りつける煮売茶舟が「くらわんか舟」と呼ばれるようになりました。「東海道中膝栗毛」のなかでも、枚方の「くらわんか舟」として登場します。「くらわんか舟」ではお酒やごぼうが入った「ごんぼ汁」を売っていたことがわかっています。今の「ごんぼ汁」は、鶏肉とごぼうとおからが入っているのが特徴で、枚方の小学校で給食でも出てくるそうです。

2.「鍵屋別棟」

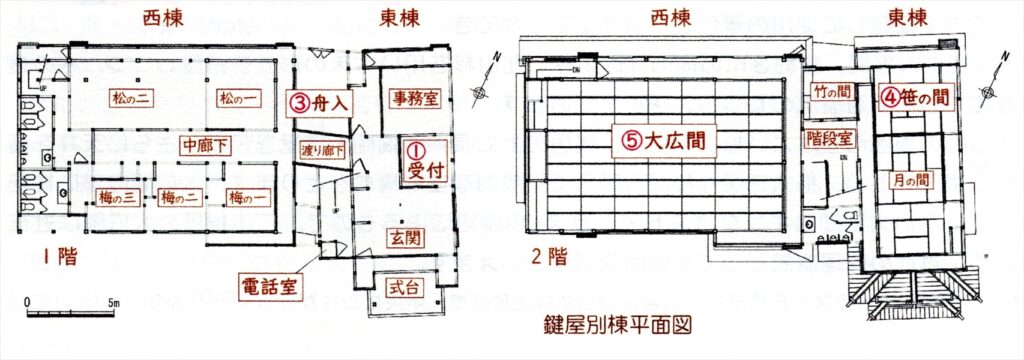

「鍵屋別棟は、昭和初期に建てられた近代和風建築で、昭和3年に新築された西棟と、先行して建てられていた東棟を昭和8年頃に廊下や階段で繋いで一体化しています。「鍵屋別棟」の2階はほとんどそのままの雰囲気を残しています。

昭和3年(1928)改築の際につくられた大広間は、63畳と広く、折上格天井や北山杉の床柱など、豪壮な造りで、宴会などに利用しておりました。 この天井は、昔からの和室ではなく、少し洋風建築の様式を取り入れた「キング・ポスト・トラス構造」(注2)になっており、柱のない広い空間を作ることができているそうです。

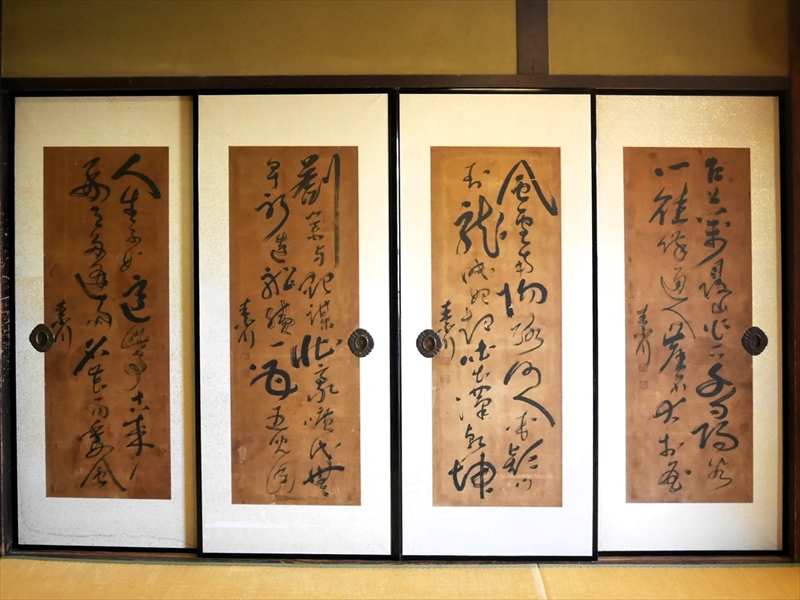

「大広間」の隣にあるのが「笹の間」です。「笹の間」も窓際から淀川が見えるような構造になっています。「笹の間」の座卓・襖などものまま残しております。「笹の間」と「月の間」の間の襖は、「中原 鄧州(なかはら とうしゅう)」(臨済宗のお坊さん 南天棒[なんてんぼう])という方が書かれた文字で、『家慶』『駕慶』『萬慶』『寿慶』と書かれています。また「笹の間」の出入り口の襖は、大正デモクラシー運動のジャーナリスト「鳥居素川(とりい そせん)」の書です。欄間には枚方ゆかりの日本画家「中井吟香(なかい ぎんこう)」の絵が残っています。座卓は、和歌山の根来塗で黒漆の上に朱漆が重ねられています。使っているうちに、朱漆が少し擦れ下の黒漆が見えて味わいが出ています、形も特徴的で料亭時代の雰囲気を伝えています。

映画『西鶴一代女』を枚方で撮影した際に、三船敏郎さんなどの男優陣は「ひらかた温泉」に泊まり、女優陣は、鍵屋に泊まられました。特に田中絹代さんはこの「笹の間」に泊まられたと聞いています。蔵の鍵が鍵屋のロゴとして使われており、建物の中にも隠されています。階段の手すり部分や屋根の瓦にも使われており、遊び心もあったようです。

今年の夏には、「東海道57次」がテーマのNHK『ブラタモリ』(11月放送)で、枚方宿は56次に当たり、鍵屋にも放送取材がありました。スタッフは20~30人も来られ、タモリさんは大広間で「ごんぼ汁」を食べられました。全国放送だったので、放送以後は見学者もだいぶ増えたようです。

3.「鍵屋主屋(おもや)」

「鍵屋主屋」は、平成9年枚方市の有形文化財に指定されており、極めて少なくなった江戸時代(19世紀初頭)の様式を残す歴史的建造物で、寄贈を受けた市が解体復原し、平成13年7月3日に「市立枚方宿鍵屋資料館」として開館しました。

(注1)国登録有形文化財(構造物)【ひらかた文化財だより 136号より】

国の文化財登録制度は、緩やかな規制により建造物を活用しながら保存を図るため、平成8年度に施行された文化財保護制度で、これによって登録された建築等が登録型有形文化財(建造物)です。

登録文化財には、建築後50年を経過している建造物で、 1. 国土の歴史的景観に寄与しているもの 2. 造形の規範となっているもの 3. 再現することが容易でないもの いずれかの基準を満たすものが対象となり、鍵屋別棟は「1.国土の歴史的景観に寄与しているもの」に該当するものとして評価されました。

(注2)キング・ポスト・トラス構造 三角形をつくって構造を構成するトラスのうち、中央に真束と呼ばれる支柱の立っている形式をいう。山形をなすトラスのほとんどがこの形式で、大規模な木造の建物などに利用されている。

記事がよければ「いいね!マーク」のクリックをお願いします

この記事へのコメントはありません。