![]()

第5回『枚方の初詣』

2002年正月 取材

画像をクリックすると拡大します。拡大画像の外または右上の「

![]()

意賀美神社(おかみ神社)-枚方市上之町

創建年代不詳

御祭神-たかおかみの神、すさのおの命、大山昨神、大国主神

淀川の鎮守として航行の安全、水害排除、諸病平癒に神験あり

万年寺の廃寺跡、慶長5年、枚方城主本多政康が再建

- 万年寺山周回道からの参道

- 意賀美神社本殿

- 御手洗所

- 本殿

- 干支の絵馬

- 参道脇に梅林がある

![]()

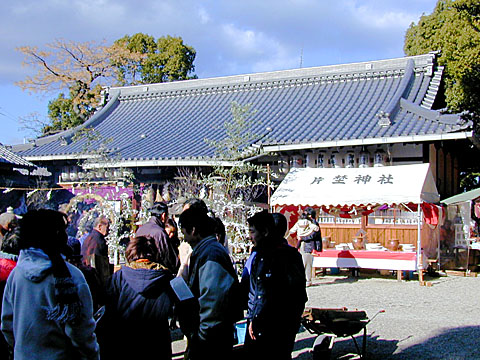

片埜神社 -枚方市牧野阪2丁目

垂仁天皇の御代、野見宿弥の早創

御祭神-建速須佐之男大神、菅原道真公

大阪鬼門方除けの名神

豊臣秀吉が大阪城の鬼門鎮護の社とし、秀頼が慶長7年に再興

- 片埜神社鳥居

- 片埜神社山門

- 出店が並ぶ片埜神社境内

- 本殿へ

- 本殿

- 有形文化財の石造灯籠がある

![]()

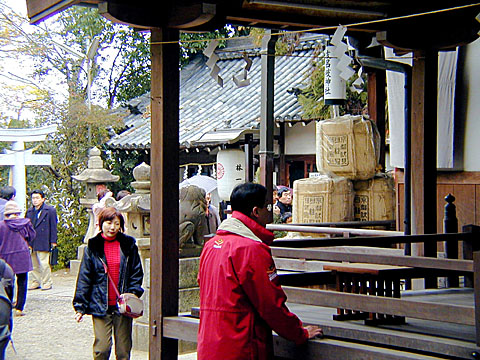

さだ神社 -枚方市南中振1丁目

天暦5年菅公自作の木像を鎮祀

御祭神-菅原道真公

太宰府に御左遷の途中この山にて休息、京の都の方を望み名残惜しまれた所からこの地を菅相塚と称する

都に残った菅公のご息女苅谷姫が別れを惜しみ跡を追って、この地までこられたが逢えず悲嘆足摺された旧跡

- 京阪線路脇のさだ神社一の鳥居

- 大鳥居

- さだ山を上がる

- 山門

- 本殿

- 本殿に上がると御神酒の接待

![]()

春日神社 -枚方市茄子作3丁目

嘉吉元年9月9日奈良春日大社より勧請し茄子作村の氏神

御祭神-たけみかづちの命、経津主命、天児屋根命

明治時代まで宮座が残り、神前儀式や総代による奉仕が厳重に行われている

- 春日神社入り口

- 大鳥居

- 春日神社本殿

- 巫女さんがお札の受付

- 御神酒の接待

- 元の氏神元宮神社の祭壇

![]()

山田神社 -枚方市山之上4丁目

弘安2年9月一の宮片埜神社の御神霊を勧請し山之上神社に

明治6年田宮の祇園午頭天を合祀し山田神社と改称

御祭神-すさのおの命、稲田姫命

末社として春日大明神、石神社、稲荷神社がある

- 山田神社の大鳥居

- 宮山に向かう

- 山田神社本殿

- 山田神社境内

- 境内

- 宮山を上がる

![]()

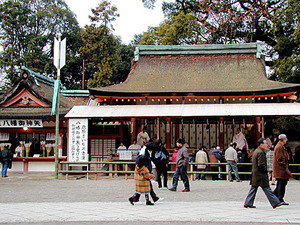

友呂岐神社(ともろぎ神社)-寝屋川市香里本通町

創建時代不詳

御祭神-応神天皇

もと八幡神社でこの地の氏神、三井の二本松神社を合祀し今の社名に、その後太間の菅原神社を合祀

- 友呂岐神社鳥居

- 友呂岐神社境内

- 友呂岐神社本殿

- 本殿

- 友呂岐神社境内

- 本殿前

![]()

成田山不動尊 -寝屋川市成田西町

千葉県成田山新勝寺の別院で明王院という

昭和33年の国道1号線の完成にあたって交通事故防止の誓願がたてられ以来自動車の交通安全祈願が多い

「成田さん」の名で西日本一帯の人々に親しまれている

境内には菅原道真ゆかりの式部源蔵旧宅と伝える菅相庵茶室があり、見学ができる、寝屋川八景のひとつ

- 成田山入り口

- 成田山山門

- 成田山境内

- お香所

- 成田山本殿

- 出店が並ぶ

![]()

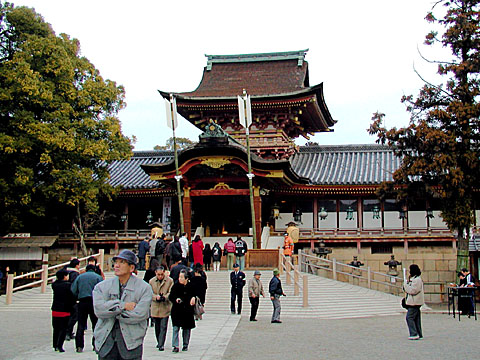

石清水八幡宮 -京都府八幡市

貞観元年(859年)清和天皇の時、奈良の大安寺の僧の行教律師が、豊前国宇佐八幡宮から3神を分霊して、男山に建立した神社

京都の坤(ひつじさる)を守る国家鎮護の神社として朝廷をはじめ、武士の厚い信仰を集めた

創立当時から、行教の紀氏一門がとりしきってきた

宇佐宮と同様神宮寺、護国寺等の寺院が建立され、神仏習合の形式がとられてきた

特に源義家が神前で元服し、八幡太郎義家とよばれた

八幡神との繋がりを深め、源氏の氏神となる

軍神(いくさがみ)としての性格が如実にでてきた

- 石清水八幡宮山門

- 石清水八幡宮本殿

- 神矢授

- 巫女が神楽を舞う

![]()

<リポーター:鬼頭・梅原・中西・冨田 HP作成:冨田 WP編集:冨松>