2025/ 2/ 21

海外パビリオン紹介情報5です。【開催まであと51日】

「未来社会ショーケース事業」は、大阪・関西万博のテーマである「いのち輝く未来社会」を支える技術・サービスを、2025年以降の未来を感じさせる「実証」と2025年の万博にふさわしい「実装」の形で、万博会場の整備・運営・展示・催事などに活用し、国内外の幅広い参加者や来場者に体験として提供する事業群の総称です。

スマートモビリティ万博

カーボンニュートラルが実現された未来社会の姿を描き出します。

旅客船としては国内初の水素と電気のハイブリットで航行する水素燃料電池船、レベル4*相当の自動運転及び走行中給電といった新技術を融合させたEVバス、次世代モビリティとしての空飛ぶクルマ、未来社会の実証実験の場としてロボットエクスペリエンスを体験・ご覧いただけます。

★ 詳しくは、「こちら」 をご覧ください

【空飛ぶクルマ】

会場内北西部に位置する「モビリティエクスペリエンス」では、会場内ポート運営協賛者のオリックス株式会社がEXPO Vertiport(会場内ポート)の準備を進めています。

空飛ぶクルマの運航事業者は、会場内ポートと会場外ポートをつなぐ2地点間運航等の実現を目指し準備中。自治体や国の協力も得ながら、関係者が一丸となって具体的な取り組みを進めています。

(EVバス)

走りながら自動給電するバス

来場者移動EVバスは、最新鋭のEV(電気)バスです。

約100台のEVバスに実際乗ることができ、万博会場内外のルート走行をお楽しみいただけます。

加えて、レベル4の自動運転や走行中給電等の新技術も融合させ、他では見られない大規模な実証を行います。

デジタル万博

先端デジタル技術を用いて、未来を先取りする“超スマート会場”を実現します。自動翻訳システムやAIを用いた情報案内アプリなどを提供することで利便性の向上を目指し、最先端の通信や映像装置を使った演出を行うなど、来場者の体験と万博運営をトランスフォーメーションしていきます。

★ 詳しくは、「こちら」 をご覧ください

【来場者向けパーソナルエージェント】

万博を最高に楽しむための、情報案内アプリを提供!!

AIによる1日のプラン提案やあなたの嗜好に合わせた体験の提案等”わたしらしい”快適な来場体験をアプリがサポートします。2025年4月上旬リリース予定!ご期待ください!

【自動翻訳システム】

純国産の翻訳エンジンを搭載した各種ツールを提供し、「言葉の壁」のない未来のコミュニケーション環境を実現します。会場内における外国人来場者への案内の場で、高度な自動翻訳システム(逐次翻訳・自動同時通訳)を活用し、世界中から来場する方々が言葉の壁を越えてグローバルな交流を思いのままに体験できる環境を提供します。純国産の翻訳エンジンを搭載することで、世界各国の言語の中でも特に難しいといわれる「日本語」とのコミュニケーションを容易にします。

【無線LAN環境・ローミング基盤】

安全安心かつ、シームレスに切り替わる公衆Wi-Fiサービスを提供

万博会場内で安全安心かつ、シームレスに切り替わるOpenRoaming※1対応の公衆Wi-Fiサービスを提供します。来場者はWi-Fi設定情報を事前にダウンロードしておくことで、会場内外の様々なWi-Fiスポット※2に、セキュリティを確保しながら自動的に接続できるようになります。

【オールフォトニクス・ネットワーク】

夢洲会場内の主要施設間を次世代ネットワークで接続し、距離を感じることの無い一体感のあるコミュニケーションを体験できます。IOWN APN (アイオン オールフォトニクス・ネットワーク)とは、大容量かつ低遅延で消費電力を極限まで抑えた次世代ネットワークです。会場では、IOWN APNにより、これまでにない“未来を先取りしたコミュニケーション体験“を実現します。

バーチャル万博

★ 詳しくは、「こちら」 をご覧ください

【バーチャル会場】2025年4月リリース予定!

スマートフォン(iOS/Android)・PC(Windows/Mac)・VRゴーグル(MetaQuest2,3)に対応予定

【EXPO共創事業】

EXPO共創事業は、社会課題解決に向けて「TEAM EXPO 2025」プログラムを含めた世界中の人々が考え、集い、意見を交換し、一人ひとりが行動(アクション)を起こし、誰もが自らの描く未来の実現に向けて参加できる機会を提供し、世の中に共創を生み出すことを目的とした取り組みです。

それぞれの活動を、インターネット上のプラットフォーム(EXPO COMMONS)でシェアすることにより、物理的な距離を問わず活動するコミュニティが繋がり、新しいアクションを創出していくことを目指します。

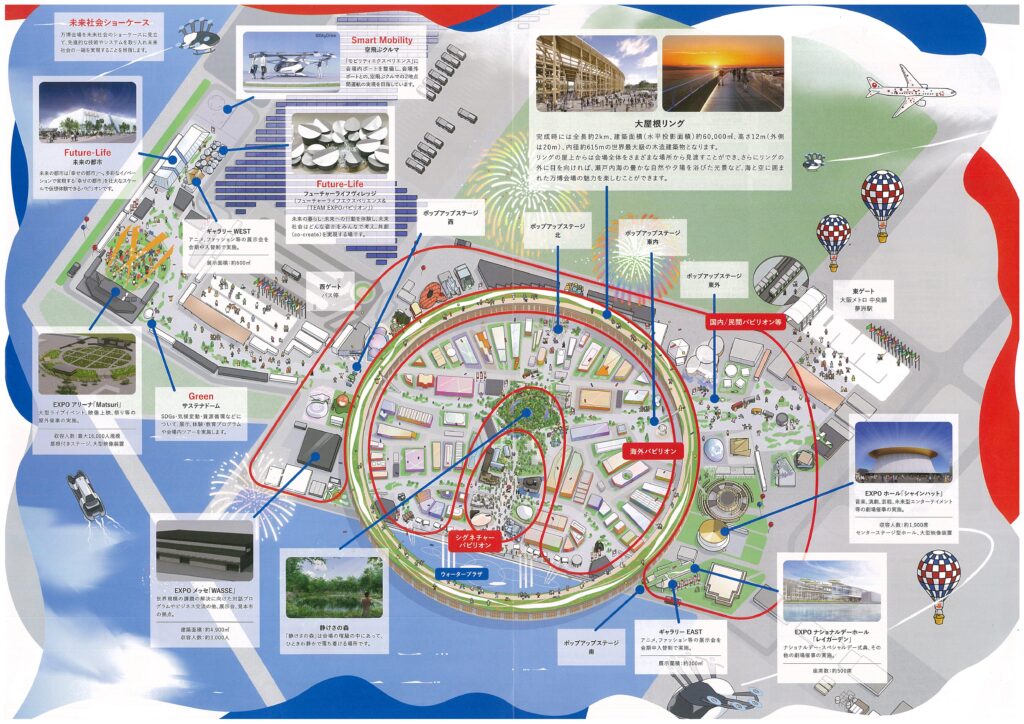

アート万博

ウォータープラザでの約300基の噴水、光と音の演出により物語を体感できる水と空気のスペクタクルショーをはじめ、「静けさの森」の中での、自然の癒しの力を際立たせ、生命の息吹を感じられるインスタレーションや、EXPOホール外壁面を多彩なクリエーターたちが彩るプロジェクションマッピング、会場内各所でのアート作品展示などを実施します。

この様々なイベントを通じ、博覧会の3つのサブテーマ(いのちを救う・いのちに力を与える・いのちをつなぐ)が体感できます。

★ 詳しくは、「こちら」 をご覧ください

グリーン万博

★ 詳しくは、「こちら」 をご覧ください

【リユースマッチング】

リユースマッチング事業は、万博閉会後に発生する建築物やアート、建材・設備、什器・備品等の資源の有効利用を図り、サステナブルな万博運営を実現するための取り組みです。

Webシステム「万博サーキュラーマーケット ミャク市!」は一度使ったものを再利用してもらうことを目的とした、需要と供給をマッチングさせるサービスです。ごみの発生量を抑制し、環境にやさしい社会を目指します。

【CO2を利用した道づくり】

世界に例の少ない二酸化炭素(CO2)を利用した道づくりを進め、人と環境にやさしい社会を創出します。会場のカーボンリサイクルファクトリー RITE*施設内では、CO2を使った道路用下地材やアスファルト舗装を設置しており、未来の道路の歩き心地を体感することができます。

展示ブースには道路断面模型があり、「いつも歩いている道路」の地面に隠れた部分を見ることができます。また、実験コーナーでは、「科学の不思議さ」(道路用下地材がCO2を吸収する様子)を学んでいただけます。

【低温を用いた空気中CO2の回収】

CO2を効率よく吸収する液体と、マイナス160℃以下の極低温を活用する新方式のCO2回収装置(DAC)をご覧いただきます。

会場のカーボンリサイクルファクトリー RITE*施設内の展示ブースでは、独自のCO2吸収液と、低温を用いた装置による大気中CO2の回収試験を行います。

回収されたCO2が低温によってドライアイスになる様子をご覧ください!

【空気中からのCO2直接回収】

未来の森

「未来の森」——森と同じように大気中から二酸化炭素(CO2)を取り除く。

DACは、自然の森と同じように大気中のCO2を直接回収する設備です。

本設備は管理区域のカーボンリサイクルファクトリーに設置します。

この施設では、実証試験中のDACプラントを見学できるほか、ガイダンスホール内での3D映像や展示を通じて、最新の環境技術を楽しく学んでいただけます。

【未来の都市ガス「e-メタン」】

化けろ都市ガス! 化けろ未来! 化けるLABO

~生ごみや二酸化炭素(CO2)を未来の都市ガス「e-メタン」に変えてリサイクル~

会場のカーボンリサイクルファクトリー 大阪ガスメタネーション実証*1設備では、会場内から回収した生ごみを発酵させてできる 「バイオガス」 中のCO2と再生可能エネルギー由来の水素から、都市ガスの主成分であるメタンを合成する 「メタネーション」をご覧いただけます。

また、RITE*2の 「直接空気回収(DAC)実証装置」 およびエア・ウォーター(株)が実施する 「CO2回収装置」 で回収される予定のCO2もメタネーション用の原料として活用します。

フューチャーライフ万博

リアル会場とバーチャル空間でSociety 5.0*が実現する未来社会を多様な「共創」によって創り上げます。多彩なイノベーションで実現する未来の都市や、食、文化、ヘルスケア、未来への行動を2つのパビリオンで仮想体験できます。

*インターネットなどの仮想空間と現実空間を融合させたシステムによって、経済発展と社会課題解決の両立を図る新たな未来社会

★ 詳しくは、「こちら」 をご覧ください

【未来の都市】

わたしたちには、どんな明日がくるのでしょうか。

さまざまな地球課題、社会課題をどう乗り越えるのでしょう。

わたしたちの暮らしの課題をどう解決していくのでしょう。

そして、どんな幸せをつくることができるのでしょう。

【フュチャーライフヴィレッジ】

場フューチャーライフエクスペリエンス&「TEAM EXPOパビリオン」(未来の暮らし、未来への行動)

対話から始まる「つながる万博」

2025年大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、人類共通の課題解決を世界で共有し、英知を集め、アイデアを交換し、未来社会を共創することを目指しています。

フューチャーライフヴィレッジは、人が主役のパビリオンです。

様々な参加者が「未来の暮らし」、「未来への行動」をコンセプトとする多種多様な「問い」と「提案」を持ち寄ることで、参加者同士や来場者との対話が生まれ、未来社会はどんな姿かをみんなで考え、共に創り出していく共創(co-create)を実現する場となります。

★「大阪・関西万博 情報 まとめ」は、 こちら をご覧ください。

記事がよければ「いいね!マーク」のクリックをお願いします

この記事へのコメントはありません。