第10回 『片埜神社』

2014/9/30 取材

<画像をクリックすると大きく表示されます>

枚方発見神社シリーズの第10回目として枚方市で唯一、十日戎をおこなっている「片埜神社」を参拝し、取材しました。

京阪電車本線の牧野駅で下車し、東南方向に川沿いを300m近く歩くと牧野公園横に神社参道があり大きな鳥居があります。その奥に大阪府指定の文化財である正門があります。その鳥居の手前右側に、参拝者用の広い駐車場が整備されています。少し行くと三の鳥居があり、周りの住宅に取り囲まれるように建ってます。

社伝では、古くから旧交野郡の鎮守神として崇敬され、延喜式に掲載されている交野郡二座のうちの一座です。天正11年(1583)豊臣秀吉が大坂城築城に際して、片埜神社を鬼門鎮座の社として定めたという。

現在の本殿は、残されている棟札によると、慶長7年(1602)豊臣秀頼が片桐旦元を総奉行に再建したものです。

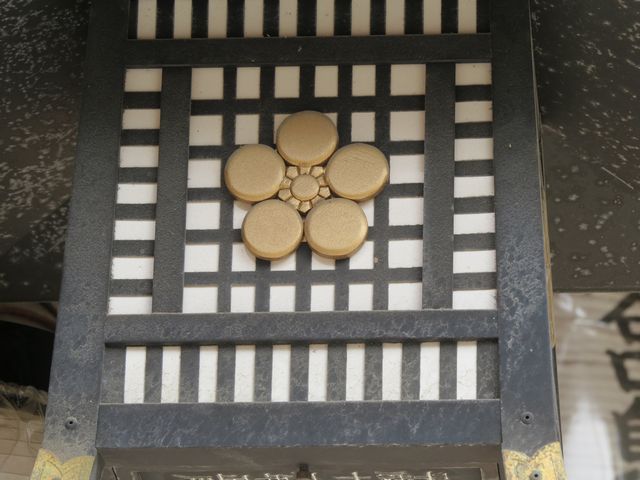

三間社流造、檜皮葺で、細部にいたるまで桃山時代の華美な様式をよく示しており重要文化財にしていされています。

特に四面を飾る蟇股の彫刻に当時の特色を見て取ることができ、向拝中央は竹に虎、右は芙蓉にせきれい、

左は椿にひよどり、本殿正面は中央・左右とも牡丹、背面は中央に椿、左にかきつばた、右に菊、東妻は太閤桐、西妻は栗と、絵画的で精巧な彫刻がそろっていて見応えがあります。

平成21年から、檜皮葺屋根の葺替、彩色の塗替が行われ朱漆塗に極彩色の壮麗な社殿がよみがえった。

境内の南門は本殿再建後、引き続いて造営されたもので、大阪府の有形文化財にしていされています。

【片埜神社の概要】

| ◆所在地 | 枚方市牧野阪2丁目21-15 京阪電車 牧野駅 東南300m 徒歩約 5分 |

| ◆境内の敷地 | 約 1,800坪 隣に広い駐車場が完備され遠方からも参拝しやすい |

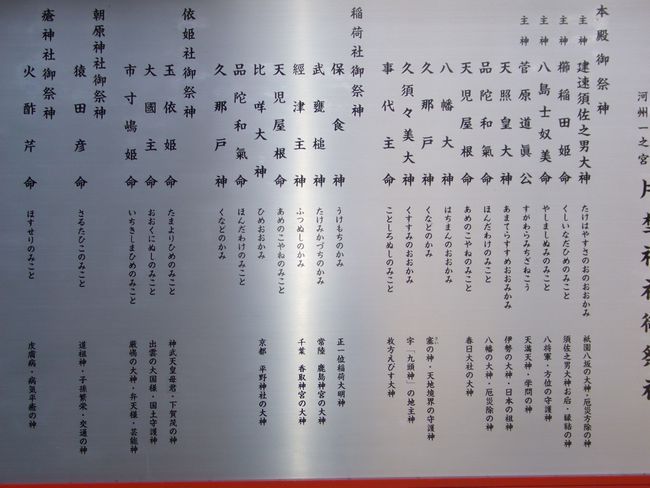

| ◆祭神 | ・建速須佐之男大神(たけはやすさのおのおおかみ) :方除 厄除 病難除の神 ・菅原道真公:知恵 学問の神 ・境内社 稲荷神社 寄姫神社 ・境外社 朝原神社 瘡神社(くさがみしゃ) |

| ◆創建 | ・第11代垂仁天皇の御世 野見宿禰が土師氏の鎮守社として創建 |

| ◆主な 年中行事 | ・えびす祭・・・1月9・10・11日 ・春季例祭(しゅんきれいさい)・・4月15日 ・秋季例祭(しゅうきれいさい)・・ 10月14日宵宮、15日本宮 ・お火炊き祭・・・12月13日 |

【片埜神社の由緒】

交野台地の一角、牧野阪に鎮座するお社は、延喜式内社の古社であり、素盞嗚尊・菅原道真公を主神として十一柱の神々を奉祀されています。

第十一代垂仁天皇の御代に出雲の国の豪族「野見宿禰」(のみのすくね)が「当麻蹴速」(たいまのけはや)との相撲に勝ち、その恩賞に、この辺り一帯を拝領し、出雲の祖神「素盞嗚尊」(すさのおのみこと)をこの地に奉祀して土師氏(はじし)の鎮守としたのが草創です。その後、欽明天皇の勅願をもって「片野神社」と称し、平安中期の村上天皇天徳四年に野見宿禰の後裔「菅原道真公」を併祀された。

平安時代は広大なる神域・神領と宏壮な社殿を有し、官幣の社として社運隆盛を極めたが、戦国の争乱で幾度かの兵火にあい、荒廃していたのを、豊臣秀吉が修築した。大阪築城の際には艮(うしとら)東北の方位に当たる此の社を、錦城の鬼門鎮護の社と定めて尊崇し、今も天守閣と当社が互いに艮の方位上で一線に結ばれ相対しています。さらに慶長七年(1602)豊臣秀頼は片桐且元を総奉行として、本殿・拝殿・築地・経堂・別当などを大造営した。現在の本殿・南門がそれである。特に本殿は、桃山建築の粋として、国の重要文化財に指定されています。

往古、この付近は交野ケ原と呼ばれ、王朝時代大宮人の遊猟の地として歌枕になり、また、桜の名所で世に聞こえたところでもあります。「落花の雪に踏迷ふ片野の春の桜がり」とある太平記の一節は、ここ交野ケ原を詠んだものであります。

なお、「交野の御社」「一ノ宮」と尊称されて来たこのお社は、河内国の北部地方における第一の名社で、桃山時代より大阪鬼門除・方除・厄除などで知られ、特に家相方位の守護に霊験あらたかな神様として一般に尊信厚く、遠近からの祈願者が後を絶たないようです。

【境内神社】

◇稲荷神社(東南隅)・・・御祭神、保食神 ほか

◇寄姫神社(北側)・・・御祭神、玉寄姫命、大国主命、市寸嶋姫命

【境外神社】

片埜神社の境内を出て200mほど東に行くと、消防署の両隣に境外末社の2社があります。すぐ近くに住宅や道路がありますが、 昔のままの姿で祀られています。

◇朝原神社(境外東方)・・・御祭神 猿田彦大神

◇瘡神社 (境外東方)・・・御祭神 火酢芹命(ほすせりのみこと)

【地域との連帯】

【秋の大祭】宵宮

・子供ビンゴゲーム ・献花 献酒 夜店

・奉納神楽

【秋の大祭】本宮

・神事祭典 ・湯立神楽 ・まんが映画

・祭り太鼓 ・落語 ・奉納歌謡ショー

◇神事祭典は、神主さん巫女さん初め、氏子の代表者約30名が社務所より身を清めながら整列する所から始まります。お祓いの後本殿礼拝所に入り、神楽や各団体代表の氏子さんが、玉ぐし奉納を行われます。 90分くらいの行事です。

◇湯立神楽は、大きな釜で沸騰させたお湯に酒、米、塩を入れて、それを笹で撒いて無病息災や五穀豊穣を祈ります。お湯が体にかかると、無病息災に過ごせるといわれます。その後湯立で使われた笹をほどき、参拝者に御下がりとして配られます。参拝者の方は家に持ち帰って神棚に飾り、無病息災を祈ります。

【取材後の感想】

- 取材当日は午前9時前に到着しました。広い駐車場も完備されていました。この時間でも多くの参拝者の方が来られていました。森林に囲まれている神社が多いなか、住宅地の中に神社がある感じで、石段も七段でそのまま神社にお参りできます。神社の広さの割に大きな社(三間社)があり、国の重要文化財に指定されています。平成23年に檜皮葺屋根の葺き替えと彩色の塗替えが行われていて極彩色の壮麗な社殿になっています。由緒ある神社であることが理解できました。

- 秋の大祭が10月14日(宵宮)15日(本宮)予定されていて、当日もお参りさせていただきました。宵宮では大勢の子供たちが太鼓を叩いたり、夜店で買い物したりして楽しんでいました。また、夜のお神楽が厳粛に執り行われていて対照的な感じを受けました。この子供たちが成長して、氏子に加わって歴史をつないでいくのだと感じました。本宮では1時間半にわたって神事が執り行われ、30名くらいの氏子代表の方が揃いの法被を着て参加され、各地域団体の方が数名、玉串を奉納されていました。地域に密着した神社であると感じました。

- 本殿右側の蔵に、御神輿が2基(大人用・子供用)保管されていました。過去の賑わいが感じられ、復活の日を待っているように感じました。また宮司の岡田広幸様はメールアドレスを持っておられ、取材後の問い合わせにも、素早く回答いただき大変助かりました。お若いだけに時代の動きに機敏に対応されているようです。本当にありがとうございました。

取材・写真撮影:坂本、福本、中村、永井 HP作成:永井