![]()

第13回『蹉陀参道』

2005年 1月 2日取材

クリックすると拡大する画像もあります。そのとき「<」や「>」ボタンを押すと、画像はグループ単位で次々と連続表示します。画像の外または右上の「

![]()

◆蹉跎参道(南中振1丁目~蹉跎神社)

京阪光禅寺駅から香里園駅のほうへ500mほどいった線路脇に「御社蹉跎神社」の石碑がある。南中振2丁目との小さい踏み切りの向こうから蹉跎神社境内までの200mほどの参道が愛称道路になっている。

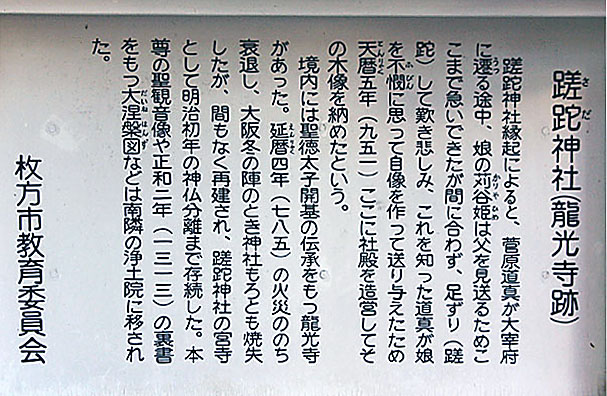

蹉跎神社(『だ』は足偏に它)は、縁起によると、901年(昌泰4年)2月、菅原道真が太宰府に左遷の途中、娘の苅谷姫は父を見送るためにこの地まで来たが、道真は既に出発した後で逢う事が出来ず、足ずり(さだ)して嘆き悲しんだので、この旧跡を「蹉跎山」と名づけられた。 951年(天暦6年)道真が自ら作った木座像を、村人がこの蹉跎山に社殿を造営し、祀ったのが神社の始まりである。

もともと境内には聖徳太子開基の伝承をもつ龍光寺があり、蹉跎神社の宮寺として明治初年の神仏分離令まで存続した。本尊の聖観音像や正和2年(1313年)の裏書きを持つ大涅槃図などは南隣の浄土院に移されている。

神社は1614年(慶長19年)大坂冬の陣の兵火により社殿は焼失したが、ご神体は無事であったため再建され[現在の社殿は1889年(明治22年)の改築]、現在に至っている。

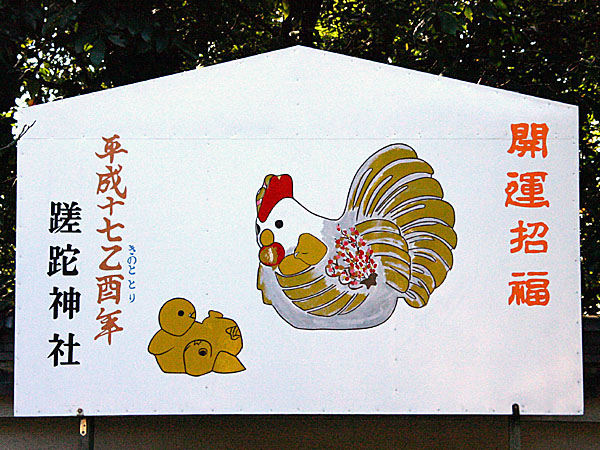

この神社には氏子の祭祀組織である宮座が、茄子作の春日神社、津田の春日神社と同様に残っている神社で、祭礼は宮座によって厳粛に執り行われています。取材の乙酉の正月2日には地元の参拝客で賑っていました。

- 踏み切りの向こうからさだ神社境内までの200mほどの参道が愛称道路

- 香里園駅のほうへ500mほどの線路脇に「御社蹉跎神社」の石碑がある

- 民家に囲みこまれるように大鳥居と灯篭がある

- 狭い参道が民家の間を通ってゆっくりと登ってゆく

- 上りきったところに南中振1丁目の公民館があり、さだ参道の標識がある

- 参道突き当たりに、社務所があり蹉跎神社二の鳥居がある

- 二の鳥居横の境内に蹉だ神社の縁起が解説されている

- 新年の飾りが取り付けられた二の鳥居と御手洗所

- 数段の石段をあがると、蹉跎天満宮の額が掲げられた絵馬堂がある

- 手動ポンプは明治から使われ1934年(昭和9年)まで現役で活躍

- 本殿境内へは蹉跎山の石段を上がる

- 神楽堂にはかわいい巫女さんが神矢やお守りなどを売っていた

- 本殿には次々と初詣の人々が訪れていた

- 飛躍の年となりますよう乙酉の奉納絵馬

- 本殿でお神酒を頂き厳かにお参り

- 絵馬に願いをこめて奉納

- まだつぼみが固い梅の木におみくじを結ぶ

- 境内に皇太神宮があった

![]()

<リポーター:中西 HP作成:冨田 WP編集:徳田>

+2